英語スピーキングの伸ばし方【人がしゃべるメカニズムから解説】

「伸ばし方や上達のコツを知りたい。」

「いろんな練習法がありすぎる。自分は一体何をすればいいの?」

今回はこのような疑問に答えます。

本記事で理解できること

- スピーキング力を伸ばすために何をすべきか

- 「スピーキング学習の軸」になるような考え方

なお、私が過去に大学院で英語教授法(TESOL)を学んでいました。今回のトピックは、

・脳内の情報処理(Information Processing)

といった学術分野と関連があります。

今回も主観に寄りすぎないようこのあたりの理論背景にも触れつつ、一方で内容も分かりやすく、私なりの考えを書いて行きたいと思います。

では行きましょう。

英語のスピーキングの伸ばし方

効果的にスピーキングスキルを伸ばすためにやるべきことは以下です。

- スピーキングスキルの全体像をとらえる

- その中でどこが自分の課題かを考え、ニーズにマッチした練習法を選択していく

これらを踏まえ、以下の順でアプローチ方法を解説して行きたいと思います。

- 1:そもそもスピーキングスキルのメカニズムとは?

- 2:そこから見える、スピーキングを伸ばすための2つの基本戦略

- 3:具体的にどのように学習を進めていくか

1:スピーキングスキルのメカニズムとは?

まずそもそも「スピーキング」とは、ピアノの演奏や、車の運転、タイピングなどと同じような、「スキル(技能)」です。

学者 Johnson(1996, p.36)の言葉でいうと、

同時にたくさんのことをこなさないといけない『組み合わせのスキル(Combinational skill)』

です。

では一体どんな「組み合わせのスキル」でスピーキングは成り立っているのでしょうか?

スキルの構成しっかり理解しておくことで、どのように学習すべきかが見えてきます。

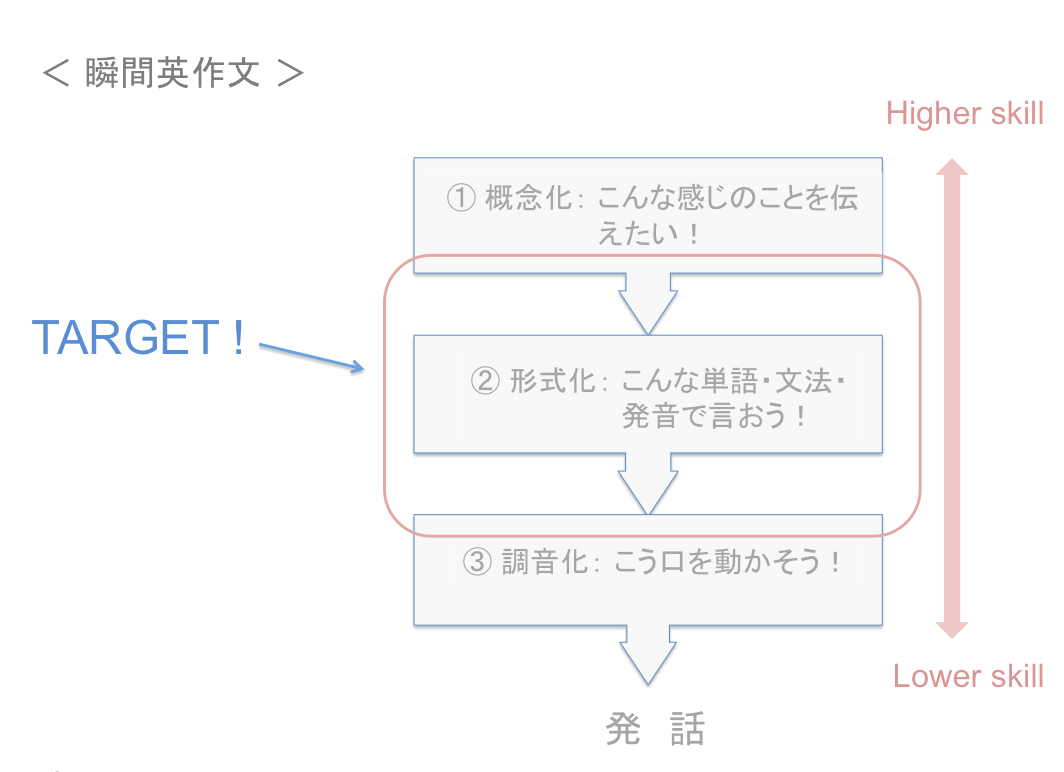

スピーキングを実行する3つのステップ

まずスピーキングとは、「相手に何かを伝えるという目的」を達成するための行為です。

「こんなことが伝えたい!」というその人の意思や気持ちから、脳の中で情報の処理がスタートします。

(※「処理」とは「脳内での計算」または「頭の働かせ方」くらいでお考えください。)

そして、

このような流れで「発話」まで進みます。

以下に補足で説明していきます。

「アポで初めて会った相手に挨拶する」という具体例とともに考えてみましょう。

①概念化

まずは「こんな感じのことが言いたいな〜」という「メッセージ内容」に関する脳の処理です。

この時点ではまだ「言葉」という形をもっていません。

あくまで、伝えたい「中身」に関する処理です。

つまり “What to say?” についての処理とも言えます。

約束した相手が目の前に現れて来ました。

そして “Hi!”とのこと。

それに対しこちらも「挨拶してお会いできた嬉しさを伝えよう!」という、気持ち的な意思決定をする段階です。

②形式化

「気持ち」レベルの内容に、ここではじめて「言葉」という「形」を与えます。

これが「形式化」です。

(「言語化」「文章化」とも呼ばれます。)

ここではじめて、

- どの単語を使うか

- どんな文構造を使って文を作るか

- それをどんな発音で言うか

といった、言語的なプランニングを行います。

またこのタイミングで、日本語や英語といった個別の言語の知識が関わってきます。

つまり①の “What to say?”に対して、 “How to say?” についての処理とも言えます。

例えば、「お会いできた嬉しさを伝えたい!」という場合、

- どの単語を使うか → pleasure, meet, you など

- どんな文構造を使って文を作るか → it’s … to V など

- 上記2つから → It’s pleasure to meet you!

- それをどんな発音で言うか → /itspléʒɚtmíːtʃu!/

といった流れで、発音のプランニング(まだ声は出ていない)までを済ませます。

③調音化

最後は実際に発音します。

②から届いた、

という音声プランをもとに、具体的に舌や口を動かし声にして行きます。人に何かを伝えるときは、最終的には筋肉を動かして声にしてこそ相手が認識できる「発話」になります。

以上がスピーキングの主な3つのステップです。

さらにこのメカニズムについて、特徴を3つ解説します。

特徴その1:①概念化 → ②形式化 → ③調音化の順で進む

基本的に1つの発話における脳内の処理は、

①概念化 → ②形式化 → ③調音化

の順番で進んで行きます。逆はありません。

確かに、人はそもそも言いたいこと(①)がないのに、文を考えたり(②)、声を出して発音したり(③)しないですよね。

少なくとも誰かとコミュニケーションをとっているときは、基本そうです。

あくまで発話は、

- ▽① 概念化:「こんな内容が言いたい!」と思う

- ▽② 形式化:それをもとに、見合った単語・文法・発音が頭でプランニングされる

- ▽③ 調音化:それをもとに、声に変えて行く

という流れで進みます。

特に、「発話のスタートを担う①概念化」に比べ、それより後にくる②形式化と③調音化は、「自分の直前の処理ステップから届く材料」が不可欠です。

(②は①からの、③は②からの情報が必要です。)

この意味で「各ステップがどういう処理をするかは、前の処理ステップから来る情報によって左右される」と言えます。

なお、自分よりも先にある処理ステップをHigher skill、自分より後にあるスキルをLower skillと呼びます。

特徴その2:3つの処理ステップは同時並行で進む

スムーズなスピーキングのためにはこれが欠かせません。

例えば①で「お会いできた嬉しさを伝えたい!」と概念化し、それを次の②形式化に送り出します。

そしたらすぐさま次の概念化(「自分の名前を伝えよう」など)を考える必要があります。

一方、②は②で、「お会いできた嬉しさを伝えたい!」に関する形式化をしそれを③調音化に送り出したら、すぐさままた概念化から送られてきた、次の「自分の名前を伝えたい」という形式化に取り組まないといけません。

これはいわば大型のパン工場に似ています。

効率的に大量生産するために、多くのパンが1本のラインを順に進みます。パンが連続してどんどん、

▽

焼く処理

▽

包装する処理

と各プロセスを進んでいるようなイメージです。

このように、①概念化、②形式化、③調音化のそれぞれが「同時的に」稼働し、前の工程から流れてくるパンを次々と処理して、次に送り出しています。

1文を口で言い終わる前には、もう次の内容を考え始め、文を組み立てている。だからこそ、スムーズなスピーキングが可能になります。

特徴その3:各処理ステップで、それぞれ必要な知識が使われる

①〜③では、それぞれの処理に必要な「知識」を材料として使っています。

①概念化 → 伝える内容を決めるための知識

概念化に際しては、以下のような知識が使われます。

- いつ、どこで、だれと会話をしているのかといった「周りの状況」に関する知識

- 相手が直前に何を言ったかや、既に自分が何を言ったかなど、その場で行われている「会話の流れ」に関する知識

- 「普通こんな感じで会話するよな」といった、コミュニケーションの社会的慣習なども含めた「一般常識」的な知識

このような知識をもとに、「こんな感じのことを言いたい!」と伝える内容を決定しています。

こうやって表すと少し難しく見えますが、我々が普段当たり前に行っていることです。

例えば、さっきのアポの相手に挨拶をする例では、

・会話の流れ → 相手が “Hi!” と言ってきた。

・一般常識的な知識 → 一般的に初対面の人(特にビジネスの場)には、友好的な関係づくりにつながるような言葉をかける。

といった知識をもとに、「お会いできて嬉しいです!」といったメッセージの内容を決めます(概念化します)。

②形式化 → 言語的な知識

ここは先ほどすでに触れました。

- どの単語を使うか → 単語の知識

- どんな文構造を使って文を作るか → 文法の知識

- それをどんな発音で言うか → 発音の知識

を使います。

①概念化から司令が届いたら、自分の脳内からこれらの知識を引き出してきます。

ここでまだ形になってない「意思や気持ち」に「言葉」という形を乗せ、文を組み立てます。あとは口を動かせば相手に伝わる、という状況になります。

③調音化 → 口の動かし方・音の作り方に関する知識

ここでは「物理的に、口や舌をどのように動かして音をつくるか」といったような「動かし方」に関する知識が主に使われ、実際の声になります。

スピーキングのメカニズムまとめ

ここまでの内容をまとめると以下のようになります。

1つの「発話」が達成されるまでのプロセスはこのようになります。

①〜③の各ステップで、左側にある関連知識をその都度使いながら処理を行い、発話まで到達します。

(なお今回ここには含んでいませんが、自分の言おうとしている内容が間違っていないか、単語・文法、発音などが正しいかなどをチェックする「モニタリング」機能も存在します。これも重要な機能ですが、説明をシンプルにするために今回は省いています。)

では以上を踏まえ、どのようにスピーキングを伸ばすために学習を進めていけばいいでしょうか?

2:スピーキングスキルを伸ばすための2つの基本戦略

しっかりと効果を上げるために、スピーキングのメカニズムやその特徴に沿った学習をしていきましょう。

学習に必要な基本戦略は以下の2つです。

- 戦略その1:まずLower skillsを集中的に練習 → 自動化する。

- 戦略その2:部分練習(Part practice) → 全体練習(Whole practice)へ持っていく。

順に解説していきます。

戦略その1:まずLower skillsを集中的に練習 → 自動化する。

Lower skillsとは、主に②形式化、③調音化のことです。

ここをまず集中練習することが、後々、流暢に話すための、瞬発力、スピードにつながります。

一体どういうことでしょうか?

流暢なスピーキングの条件

実戦の会話で流暢にスピーキングをするためには、以下の条件を整えることが必須です。

- ②形式化、③調音化(Lower skills)を集中的に練習 → できるだけ「自動化」しておく。

- Lower skillsが「楽に」こなせるようになった分、会話中は①概念化(Higher skill)により意識を集中させる。

この状況を作り出すことが重要です。

「自動化」とは、

繰り返しの練習を通して、取りたい行動を無意識的に、正しく行えるようになること

です(Johnson, 1996, 2008)。

例えば会社員のPCブラインドタッチ、ピアニストの指の動き、バスケ選手のドリブルなどは「自動化」した良い例です。

実際にやるときに手や足の動きをいちいち考えてはいません。

普段の反復練習を通して、無意識的・反射的に身体が動くよう自動化しています。

スピーキング(リスニングなど他のスキル)も、これが非常に大事です。

NG例:②形式化、③調音化が自動化してないケース

例えばスピーキング中、

「文構造は..」

「発音は..」

「口の動きは..」

などと、意識的に考えていてはスムーズな会話にはなりません。

このやり方だと、1文をやっと発音し終わった後に、ようやく「次にどんな内容を言おうかな」と次の①概念化に取り組むような形になってしまいます。

結果、1フレーズずつ、1文ずつでしか発話できないことになります。

これでは「特徴その2」で見た、「同時並行的な処理」をうまく活かせていませんね。

OK例:②形式化、③調音化が自動化している例

②形式化と③調音化が十分に自動化していればいるほど、ここに意識を割かなくても瞬時に英文を組み立てて発話することができるようになってきます。

その分、脳のキャパに余裕ができます。その結果、「次にどんな内容のことを言うか?」を先回り先回りで概念化して喋れるようになります。

これは普段我々が日本語をしゃべっている時と同じような状況です。

基本は、「うまい言葉が見つからない」というような状況に限って、形式化のことなどを意識的に考えます。

英語でもできるだけこの状況に近づけることが、スムーズなスピーキングにつながっていきます。

まずは部分練習(Part practice)で、自分が伸ばすべきスキルに集中して自動化

まずは各②形式化、③調音化をある程度細分化して、それぞれを部分的に練習をしていきましょう。

いきなり練習の中で、①概念化〜③調音化を一気に鍛えて行こうとすると大変です。

自動化がほとんど十分でないうちに①〜③を全部取り組もうとすると、単語・文法など意識的に考えないといけないことが多くなります。

頭がいっぱいいっぱいになり、身につけたいスキルに集中して取り組むことができず、結果、狙った筋肉がどこも鍛えられない、という状態になってしまいます。

このような “cognitive overload” (=認知的に過負荷な状態)な状態を回避できるような対策が必要です(Goh and Burns, 2012, p.42)。

特に初学者のうちは、いきなり英会話レッスンのフリートークに取り組むのはかなり難易度が高いです(①概念化〜③調音化まで一気に取り組まないといけず、「知ってる単語を出して終わった..」となりがちです。)。

そうではなく、自分が問題を抱えているターゲットスキルに絞って、まずはそこを集中的に部分練習 → スキルを自動化していきましょう。

非常にシンプルに表すと、会話中、

- パッと欲しい単語が出てこない → 単語(②形式化)の自動化の問題

- 文法に沿って語順を組み立てられない → 文法(②形式化)の自動化の問題

- 文は思い浮かぶが、口がうまく回らない → 口の動き(③調音化)の自動化の問題

となります。

初学者になればなるほど、3つとも問題がある場合が多いです。

ですがその時もまずは、

・文法の練習だけに取り組む

・発音の練習だけに取り組む

などと、自分の認知的なキャパに応じて練習を細分化し、取り組みやすくしていきましょう。

戦略その2:部分練習(Part practice) → 全体練習(Whole practice)へ持っていく。

さて、上記のような部分練習で「各Lower skillsを自動化したら流暢に喋れる!」と思いたいところですが、実はそれだけでは不十分です。

部分練習で各スキルが自動化してきたら、次は全体練習(Whole practice)が不可欠です。

全体練習とは、「よりフリーな実戦に近い練習」とも言い換えられます。

スピーキングのメカニズムでいうと、部分練習が、

というイメージだとすると、全体練習は、

といったように、Higher skillsとLower skillsを一緒に取り組むような練習のことです。

本来スピーキングは①概念化〜③調音化を一緒に取り組まないといけないので、この練習は「より実戦の会話に近いもの」と言えます。

全体練習(Whole practice)が必要な理由

冒頭で書いたように、スピーキングスキルとは、『組み合わせのスキル(Combinational skill)』です。

最終的には、このような「①〜③までの各skillsをコンビネーションで使いこなせる状態」を達成できてこそ、「スピーキングスキルが身についた」と言えるからです。

NG例:全体練習が欠けている例

例えば、「瞬間英作文」は②の形式化を主に練習する代表的な「部分練習」です。

文法ルールに沿って短文をたくさん組み立てる練習をし、統語(文法)処理を自動化するために行います。

» 参考:瞬間英作文ってどんな効果があるの?

正しいやり方で反復練習をかなりやり込むと、文法ルールに沿って短文を組み立てる手順が自動化されます(実際にテキストの短文が瞬時に英作できるようになります)。

なので、

→ あとは単語さえしっかり覚えれば、自分でいろんな文を自由に作れる

→ 英会話でもスピーディーに文を作って言えるようになる!

と考えてしまいがちです(昔の私です。。)

ですがこれでは、実戦の英会話で大きくつまずいてしまう可能性が高いです。

理由は、①の概念化と、②の形式化以降の処理をうまく連携させる練習が不十分だからです。

瞬間英作文は、各ページでテーマとなる使うべき文法が決まっており、作り出すべき短文(ある種「答え」のようなもの)がすでに決まっています。

一方、実戦の会話ではどうかというと「答え」は決まっていません。

先ほど、↑でも見たように、一連の処理のスタートを担う①概念化は、

- 周りの状況:いつ、どこで、だれと会話をしているのか

- 会話の流れ:相手が直前に何を言ったかや、既に自分が何を言ったかなど

- 一般常識:コミュニケーションにおける社会的慣習やルールなど

に応じて決定されます。そして、それに応じて②形式化以降が決定されます。

つまり実戦のスピーキングでは、上記3つのようなコミュニケーション毎の変化要素が増えるので、①で概念化する内容にバリエーションの幅が出てきます。なのでそれに応じて、②の形式化ではその時々に応じた最適な文法や単語を「自分で瞬時に選択」する必要があります。

以前の私はそこが抜けてしまっており、英会話で「あんなに文法の型を反復練習したのに、単語も覚えたのに、出てこない..」となっていました。

より正確にいうと、

ということだと思います。

(なお、このLower と Higher skillsを「一緒に」鍛えて行く重要性は、学者Bygate, 2005; Levelt, 1987らによって指摘されています。)

結論:部分練習 → よりフリートークに近い全体練習へ!

なのでこれが重要です。

「よりフリートークに近い」練習、というのがミソです。

英会話レッスンの完全フリートークなどはかなり全体練習的な要素の濃い練習です。

ただいきなりフリートークとまでいかなくとも、少しずつ実戦に近い要素を入れて行くことで、挫折せず、かつ①概念化〜③調音化まで全体的に取り組む効果的な練習が可能です。

3:具体的にどのように学習を進めていくか

スピーキング学習の基本戦略は、

- 戦略その1:まず部分練習でLower skillsを集中的に「部分練習」 → 自動化する。

- 戦略その2:「部分練習」 → 「全体練習」へ持っていく。

の2つが重要とわかりました。

これをベースに具体的なスピーキング学習法を見ていきましょう。

- 「部分練習」寄りの学習法

- 「全体練習」寄りの学習法

という流れで見ていきたいと思います。

「部分練習」寄りの学習法

この学習法の候補は、

- シャドーイング系練習 → ③調音化をメインに鍛える

- 単語学習 → ②形式化をメインに鍛える

- 瞬間英作文 → ②形式化をメインに鍛える

などが考えられます。

実際はこの他にも候補があると思いますが、一旦、世間でよく言われている学習法、また独学でも取り組みやすいものを挙げてみました。

順番に見ていきましょう。

シャドーイング系練習

シャドーイングは、英語のモデル音を流し、聴き取った音を2, 3語程度遅らせて、真似しながら発音していく、という学習方法です。

(モデル音にピッタリ合わせて言う「オーバーラッピング」もこの部類に入ります。)

この練習が主にカバーできるのは、

といったイメージです。

シャドーイングは、音声知覚(音の聴き取り力)の自動化を促し、主にリスニング力に繋がる練習法です(門田, 2012, 2015)。

ただ、何度も発音を繰り返し、口の動きも自動化して行きますので、スピーキングの際の③調音化にも良い影響があると考えます。

- 個々の単語の発音

- 文単位での自然な抑揚・イントネーション

- 内容語に強勢、機能語は弱く発音してつくる英語のリズム

- リエゾンや音の消失、flap Tなど音の変化

などしっかり口の動きとして自動化しておくと、スピーキングにもそのスキルが活用できると考えられます。

単語学習

考えられるターゲットの範囲は、主に、

このようになります。

(もし正しく発音しながら取り組んだ場合は、③調音化の練習にもなるため、少し範囲に含んでいます。)

まずは中学校レベルから、「単語を見たら瞬間的に意味が思い浮かぶ」ようにしましょう。基本的に、見て瞬間的に意味がわからないものは、自分の口から瞬間的に出てきません。

また、単語帳に取り組んだだけで、スピーキング時に完璧に瞬間的に出てくるようにもなりません。やはり、スピーキング練習の中で「何度も実際に使って行く」ことが大事です。

とはいえ、事前に単語帳で一通り知識が入っていると、自分の頭の中から必要な単語を検索しやすくなり、それを使える確率も高まると考えられます。

この意味で、やはり事前に単語帳で学習をしておくのとしておかないのでは、スピーキングの練習効率が変わってくると思われます。

瞬間英作文

ターゲットの範囲は、主に、

このようになります。

先ほども触れたように、瞬間英作文は、

ための練習です。

なので基本的には②形式化に軸がある練習法です。

ただ、英作する文が発される場面や、言う内容をしっかり「イメージ」し、誰かに発話する実感を持ちながら取り組んだ場合は、多少は①概念化にも取り組んでいる状態と思われます。

また、発音も注意し、正しい発音で英作に取り組んだ場合は、③調音化の自動化にも影響もあると考えられます。

(とはいえ、②形式化が阻害されるようであれば、発音は無理に取り組まなくていいと思います。» 参考:瞬間英作文で発音は気にした方がいい?)

統語(文法)処理を鍛える瞬間英作文は、特に頭の使い方を適切に取り組み、正しいやり方で練習することが重要です。

瞬間英作文の効果的なやり方とは?【大事な3つのポイントを解説】

瞬間英作文の効果的なやり方とは?本記事では、瞬間英作文をやる上で大事な3つのポイントについて解説します。どうやれば良いかわからない、練習の効果を最大化したい人は必見です。

瞬間英作文でイメージを使い練習する方法【もう日本語に邪魔されない】

瞬間英作文で「イメージ」をうまく使ってどのように練習をすれば良いのでしょうか?本記事では、イメージをうまく使った具体的な練習のし方や手順、コツや注意ポイントまで解説。具体的な方法を身につけ、スピーキングの素地を効果的につけて行きたい人は必見です。

に詳しくまとめていますので、参考ください。

繰り返し練習し、1文あたり3秒(遅くとも5秒以内)で言えるよう、しっかり自動化しましょう。

「全体練習」寄りの学習法

全体練習は以下の3つを例として取り上げます。

- 英語で独り言(短文レベル)

- 英語で独り言(長文レベル)

- 英会話レッスンなど対面コミュニケーション

これらは基本的には、

が範囲になっています。

ただ3つのうち下の方の練習になるにつれ、フリー要素、実践要素は増します。

それにより練習中①概念化すべき内容もバリエーションが広がってきますので、より全体練習の度合いが高くなります。

英語で独り言(短文レベル)

誰かとの英会話ではなくとも、一人でどんどん英文を口にしていく「独り言」もスピーキング練習には有効です。

瞬間英作文などよりも実戦的で、かつ自分が持っている文法や単語の知識を使うことにもつながるので、しっかり取り組むと自動化をさらに進めてくれます。

「けど何をしゃべったらいい?」と思う方もあると思います。

1つアイディアとしては、例えば、「自分のお気に入り写真について、誰かに説明する」という、「描写タスク」など足掛かりとしていいと思います。

<写真例>

(↑私が昔セルビアに旅行で行ったときに撮ったレストランの写真です。ケバブが美味しかったです。)

これについて、誰かに写真について説明しているつもりで、英語を喋って行きます。

思いつくものなんでもOKです。

・I took this photo at a restaurant in Serbia.

・The atmosphere in the restaurant was so nice and relaxing.

・There were lots of pictures on the walls.

・I ate ‘kebab,’ which is a kind of traditional dish around the area.

etc.

このように短文で良いので、写真についてどんどん説明していきます。

この練習は以下の点でメリットがあります。

- 「写真という現物」「写真内の具体的な物」という「目に見える補助」があるので言う内容が思い浮かびやすい(= ①概念化に取り組みやすい)

- 自分の思い出の写真なので「これを伝えたい」という内容が思い浮かびやすい(= ①概念化に取り組みやすい)

- 「写真を人に見せながらその時の思い出を語る」という、実生活でも起こりえる設定である

- このような状況下で、単語・文法を使う(②形式化に取り組む)機会が生まれる

などです。

まずは一文ずつ綺麗につないで喋ろうとせず、短文レベルで大丈夫です。

少しずつ「自分がしゃべりたいことを今英語で喋っている感覚」を持てるようにしていきましょう。

英語で独り言(長文レベル)

1文を超えて、複数の文をスピーキングして行く練習です。

これにより「会話の流れ」を考慮する必要が出てきます。

それにより、①概念化のバリエーションがさらに広がります。

例えば、先ほどの「写真描写タスク」だと1文ずつの断片的な情報提供でした。今度は各短文をうまくつなげ、「全体として一貫した意味が通る」ように語るようにします。

▽ 導入:This is a photo I took at a restaurant in Serbia.

▽ 説明1:The atmosphere there was really nice because there were lots of fine paintings on the walls.

▽ 追加説明2:And also, kebab I ate there was so yummy.

▽ 締め:That‘s still a good memory.

このように「文の流れ」を作ることで、there, thatのような「代名詞」を使う必要性、またAnd alsoのような「情報の追加」を表すための表現を使う必要性もでてきます。

(↑①概念化のバリエーションが広がることで、②形式化でも扱う言語処理が広がる例。)

他の例としては、「何か自分に起きた良かった出来事を人に語る」と想定して、

▽ 起きた出来事

▽ ハプニング

▽ 解決

▽ 締めくくりのコメント

(↑ Critchley, 2000, p.71を参考に記載)

などといった型を使って、練習してみるのも良い方法です。

英会話レッスンなど対面コミュニケーション

これはイメージしやすいと思います。

独り言と違い、この練習では「話す相手」が存在します。

よってスピーキング時は、

・どの程度礼儀正しくコミュニケーションを取るべきか

・ある話題についてどの程度同じ知識を共有しているか

・相手の言ったことに応じてこちらが言う内容も変わる

etc.

などの要素が加わり、①概念化のバリエーションの幅がさらに広がります。

ここまで来るとかなり純度の高い全体練習と言えます。

また、こちらの言いたいことが相手にうまく伝わらない、といった状況も場合によっては出てきます。

その際は、「パラフレーズ(言い換え)をしてどうにか理解してもらう」と言ったような「コミュニケーション中に起きた問題に対処するスキル」も必要になってきます。

言語学者のCanale (1983) は、このような対処能力を「コミュニケーション」を支える重要な1つスキルとしてあげています。

全体練習で、このような力を身につけていくことも、スピーキングには欠かせない力です。

さいごに

ここまでスピーキングのメカニズム・学習の基本戦略・学習法を見てきました。

特に最後の学習法については、今回挙げた以外にも考えられると思います。

今自分が取り組んでいる学習法について、

- スピーキングのどこのスキルを鍛えているのか

- 2つの基本戦略的に見てどこに位置する練習法なのか

と考える際の参考にしていただければと思います。

普段の学習を少しでも納得感や自信を持って進められるような一助になれば嬉しいです。

よければ参考ください。

おわり

ーーー

【参考文献】

Bygate, M. 2005. Oral second language abilities as expertise. In K. Johnson. ed. Expertise in second language learning and teaching. New York: Palgrave Macmillan, pp.104-127.

Canale, M. 1983. From communicative competence to communicative language pedagogy. In J.C. Richards & R. W. Schmidt, eds. Language and communication. New York: Longman.

Critchley, M. 2000. 留学前に知っておきたいTESOLの基礎理論. 『英語教授法』. 東京: アルク, pp.61-101.

Goh, C. C. M. and Burns, A. 2012. Teaching speaking: a holistic approach. New York: Cambridge University Press.

Johnson, K. 1996. Language teaching and skill learning. Oxford: Blackwell.

Johnson, K. 2008. An introduction to foreign language learning and teaching. 2nd ed. Edinburgh: Person Education Limited.

Levelt, W. J. M. 1978. Skill theory and language teaching. Studies in Second Language Acquisition. 1 (1), pp.53-70.

Levelt, W. J. M. 1989. Speaking: from intention to articulation. Massachusetts: MIT Press.

門田修平. 2012. 『シャドーイング・音読と英語習得の科学』 東京:コスモピア.

門田修平. 2015. 『シャドーイング・音読と英語コミュニケーションの科学』 東京:コスモピア.